子供が不登校になると親のせいではないかと心配されることでしょう。

しかし子供が不登校になる原因には様々な要素が関与しています。

この記事では、子供の不登校における親の責任や関与度を解説し、その真相に迫ります。

1.子供が不登校になるのは親のせいなのか?

子供が不登校になる原因は親のせいなのか、気になる方も多いことでしょう。

しかし、その答えは必ずしも単純ではありません。

本章では、子供の不登校に関わる複雑な要素を解説します。

1-1.子供が不登校になるのは親のせいだけではない

子供の不登校には親の責任があると言われることもありますが、実際にはそれだけではありません。

不登校の原因は多岐にわたり、以下に示すような要素が関与していることがあります。

- 学校環境の問題: 学校でのいじめや教育方法の不適切さなど、学校側の問題が不登校につながることがあります。

- 個人的な要因: 子供自身の性格や能力、学習障害、メンタルヘルスの問題などが不登校に影響を与えることがあります。

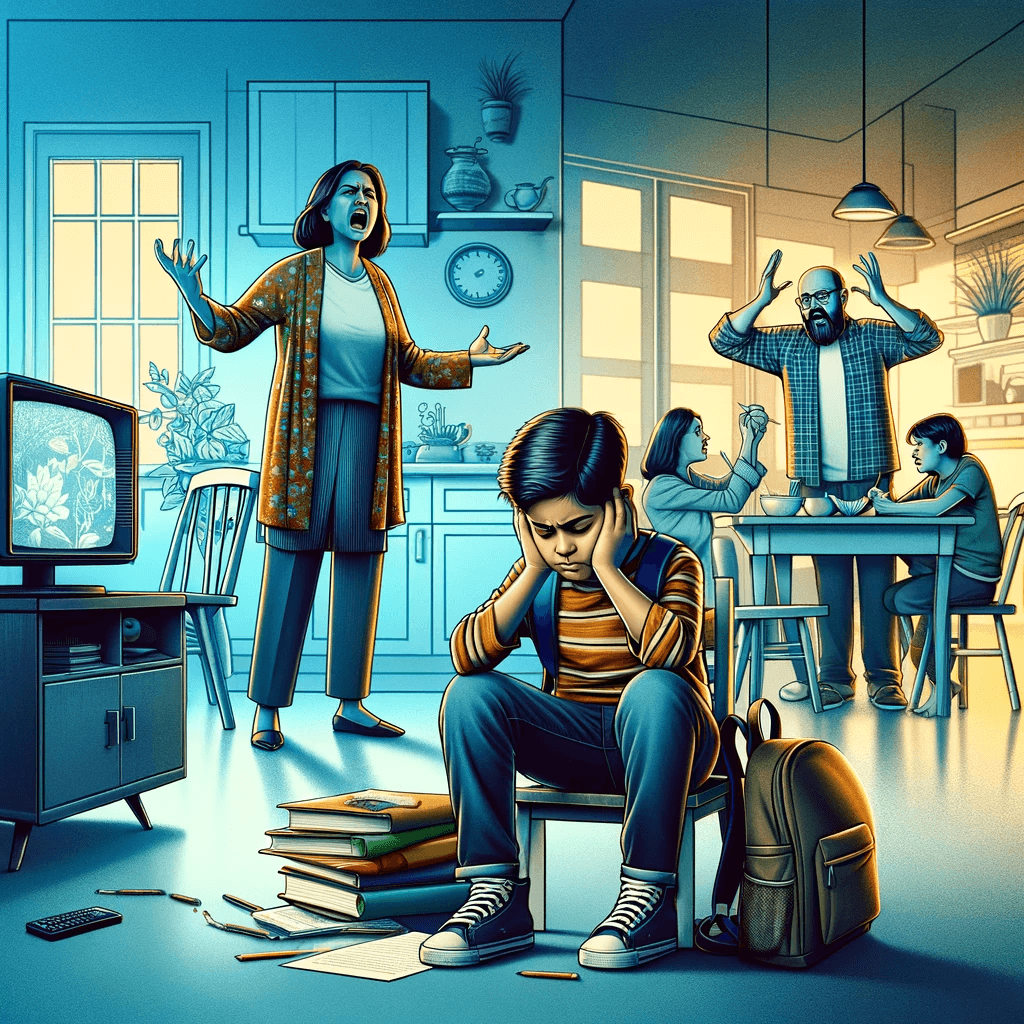

- 家庭環境の影響: 家庭内の問題や不安定な状況、親の離婚や仕事のストレスなども子供の不登校に関連する要因となることがあります。

- 学習環境の適応性: 学校や授業の内容に合わないことや、学習スタイルやペースの不適切さも不登校に繋がることがあります。

親の関与度は重要な要素ではありますが、一方でこれらの要因が子供の不登校に影響を与える可能性もあるため、単純に「不登校は親のせい」と結論づけることは難しいのです。

不登校の解決には、全体的な視点で考え、適切なサポートや環境改善が必要となります。

1-2.同じような特徴を持つ親でも不登校になる子供もいれば不登校にならない子供もいる

子供の不登校には親の特徴や行動が関与することがありますが、全ての場合で親の責任とは言い切れません。

以下に示す具体例を通じて、同じような特徴を持つ親でも不登校の結果が異なる理由を考えてみましょう。

兄弟姉妹の違い

同じ家庭環境に育った兄弟姉妹でも、不登校になる子供とならない子供がいることがあります。

個人の性格や特性による影響も考えられます。

子供の個性

同じような育児スタイルを取る親でも、子供の個性によって不登校のリスクが変わることがあります。

例えば、内向的な性格の子供は外部の要素に敏感に反応しやすく、不登校につながる可能性が高いです。

学校環境の違い

学校の教育水準やクラスの雰囲気、友人関係なども不登校の要因となります。

同じような親でも、子供が通う学校の環境によって結果が異なることがあります。

以上のように、親の特徴や行動だけでなく、兄弟姉妹の違いや子供の個性、学校環境の要素も子供の不登校に影響を与えます。

不登校の理由を探る際には、個々の要素を総合的に考慮する必要があります。

2.子供が不登校になるのは親の原因となるケースを解説

子供の不登校において、親の行動や関与が原因となるケースも存在します。

親のせいで子供が不登校になるケースは以下の3つになります。

- 子供に過干渉しているケース

- 子供にルールを課しすぎているケース

- 子供に愛情を注いでいないケース

2-1.親が不登校の原因になるケース1:子供に過干渉している

子供が不登校になる原因の一つとして、親の過干渉な関与が挙げられます。

以下に、過干渉なケースの具体例とその影響を見てみましょう。

・学校生活の管理

親が子供の学校生活のほとんどを管理し、自己判断や自己責任の機会を奪ってしまうことがあります。

例えば、宿題を完璧に手伝いすぎたり、友人関係の選択まで干渉しすぎることです。

・問題解決の奪取

子供が直面する問題や困難に対して、親が過度に介入して解決策を提示することで、子供の自己解決能力や自信を奪ってしまいます。

・依存の養成

子供が親に過度に依存し、自己主体性や独立心が育たない状況を作り出してしまうことがあります。

過干渉な関与は、子供が自己を発展させる機会を奪い、自己肯定感や自己決定力の欠如、ストレスなどを引き起こす可能性があります。

親は子供の成長を支援する役割を果たすべきですが、適切なバランスと導き方が重要です。

子供の自立と自己発展を尊重し、過度な介入を避けることが不登校予防につながるでしょう。

2-2.親が不登校の原因になるケース2:子供にルールを課しすぎている

子供が不登校になる原因の一つは、親が過剰なルールを課してしまうことです。

以下に、ルールを課しすぎるケースの具体例とその影響を見てみましょう。

・過度な制約

親が子供に対して極端に厳しいルールを課し、自由度や個別性を奪ってしまうことがあります。

例えば、厳格なスケジュールに縛られたり、自己表現や興味関心の範囲を制限されることです。

・成功への過度なプレッシャー

親が過剰な期待や成績へのプレッシャーをかけ、子供に対して過度な負担を与えることがあります。

このような状況では、子供は不登校を避けるために逃避行動を取る可能性があります。

・自己肯定感の低下

過度なルールによって子供が達成できない状況が続くと、自己肯定感が低下し、自信喪失やモチベーションの低下につながることがあります。

適切なルールや規律は子供の成長にとって重要ですが、過度なルールの課しは逆効果となる可能性があります。

子供は自己表現や自己成長の機会を持つことが重要であり、親は柔軟性を持ったルール設定を心掛けるべきです。

子供の個々のニーズや発達段階に合わせたバランスの取れたルール作りが、不登校の予防や解決に役立つでしょう。

2-3.親が不登校の原因になるケース3:子供に愛情を注いでいない

子供が不登校になる原因の一つは、親が子供に十分な愛情を注いでいないことです。

以下に、愛情の不足がみられるケースの具体例とその影響を見てみましょう。

・愛情の欠如

親が子供に対して十分な愛情や温かさを示さず、無関心な態度を取ることがあります。

例えば、感情の表現やコミュニケーションの欠如、身体的な接触や励ましの不足です。

・忙しさによる時間不足

親が忙しさに追われていて、子供とのコミュニケーションや共有の時間が不足してしまうことがあります。

子供は親の存在やサポートを求めるため、その不在感から不安や孤独感を抱えることがあります。

・批判や否定的な態度

親が子供に対して常に批判的な態度を取り、否定や非難を繰り返すことがあります。

これにより、子供の自尊心や自信が傷つき、不登校の原因となることがあります。

子供は愛情と支援を受けることで安心感や安定感を得ることが重要です。

親が子供に対して愛情を示し、コミュニケーションを大切にすることは、子供の心理的な安定と健全な成長につながります。

親は子供の感情やニーズに敏感に寄り添い、愛情を豊かに注ぐことで、不登校の予防や解決に貢献するでしょう。

3.親以外で子供が不登校になる原因を解説

親以外による不登校の原因は主に以下の3つのケースがあります。

- 学校の先生に問題があるケース

- 学校の友達に問題があるケース

- 子供が頑張りすぎてしまったケース

3-1.親以外の不登校の原因1:学校の先生に問題があるケース

学校の先生による問題が不登校の原因となることがあります。

以下に、学校の先生に問題があるケースとその影響を見てみましょう。

・教育方法の不適切さ

先生が一人一人の子供の学習スタイルやニーズに対応することができず、授業内容や教育方法が子供に合っていない場合、子供は学校に適応できなくなることがあります。

・コミュニケーションの欠如

先生とのコミュニケーションが円滑でない場合、子供は学校内での安心感や信頼感を持ちにくくなります。

先生との関係性が悪化し、学校への抵抗感が生じることがあります。

・先生との関係の不和

学校でのトラブルやいじめ、不公平な扱いなどにより、子供と先生の関係が悪化する場合があります。

これにより子供は学校への不信感やストレスを抱え、不登校へとつながることがあります。

学校の先生は子供たちの学びと成長をサポートする重要な存在です。

適切な教育方法やコミュニケーションを通じて子供たちを理解し、関係性を築くことが重要です。

学校と保護者の協力によって、子供の不登校の予防や解決に取り組むことが求められます。

3-2.親以外の不登校の原因2:学校の友達に問題があるケース

学校の友達との関係によって、子供が不登校になることがあります。

以下に、学校の友達に問題があるケースとその影響を見てみましょう。

・いじめや嫌がらせ

学校でのいじめや嫌がらせによって、子供は学校に行くことに対して不安や恐怖心を抱くようになります。

友達からの虐待や排除を受けることで、子供は不登校を選択することがあります。

・孤立や仲間外れ

友達関係において孤立や仲間外れになると、子供は学校での居場所や支えを感じられなくなります。

友達グループに馴染めず、疎外感を抱くことが不登校の原因となることがあります。

・人間関係のトラブル

友達との関係性においてトラブルが生じることもあります。

例えば、友達同士の対立や裏切り、噂や陰口などが子供の精神的な負担となり、学校に行くことを嫌がるようになることがあります。

学校での友達関係は子供にとって重要です。

良好な人間関係を築くことで子供は学校に安心感や喜びを見出し、学習や成長を促進します。

学校や保護者は友達関係のサポートやいじめ予防プログラムの実施などを通じて、子供たちの社交スキルの発達と心理的なサポートを行うことが重要です。

3-3.親以外の不登校の原因3:子供が頑張りすぎてしまったケース

子供が自身に対して過度な負荷やプレッシャーをかけてしまうことが、不登校の原因になることがあります。

以下に、子供が頑張りすぎてしまったケースとその影響を見てみましょう。

・高い学業成績への追求

子供が学業成績のために過度に努力し、完璧な結果を求めることでストレスが蓄積します。

自身への過度な期待や競争意識によって、子供は学校に対して恐怖心や不安を抱くようになり、不登校へとつながることがあります。

・多忙なスケジュール

子供が習い事やクラブ活動、家庭の責任などで忙しくなり、時間的な余裕を持てなくなると、ストレスが蓄積しやすくなります。

充分な休息やリラックスの時間が取れないことで、子供は心身の疲労を感じ、学校に行くことが負担となることがあります。

・社会的なプレッシャー

子供が友達や社会からの期待や評価に応えようと頑張りすぎることがあります。

自己アイデンティティや自尊心を確立しようとする中でのプレッシャーや役割の重荷は、子供にとって負担となり、不登校に繋がることがあります。

子供が自らの限界を超えて頑張りすぎることは、身体的・精神的な健康に悪影響を及ぼす可能性があります。

保護者や教育関係者は子供の負担を見極め、適切なサポートとバランスの取れた生活を促すことが重要です。

子供には自己肯定感を育む機会や適度な休息を与え、健全な学びと成長を支援することが求められます。

4.子供の不登校に対する親の注意点を解説

子供の不登校は親にとって深刻な悩みとなりますが、その対応においても注意が必要です。

この章では、親が子供の不登校に向き合う際に心掛けるべきポイントを解説します。

4-1.不登校は親のせいだと自分を責めすぎない

子供の不登校に対して、親は自身を責める傾向に陥りがちです。

しかし、親自身のストレスや不安も子供に影響を与えることを理解する必要があります。

以下に、親が責めすぎずに注意するべき点を示します。

- 責任転嫁ではなく共感とサポートを心掛ける。

- 自身のストレスや不安を適切にコントロールする。

- 自己肯定感を高めるための情報や支援を受ける。

- 子供とのコミュニケーションを大切にし、相互理解を深める。

親が自己を責め続けることは解決にはつながりません。

親も心身の健康を保ちつつ、子供に寄り添うことが重要です。

4-2.大変な時はカウンセラーや支援団体に相談する

子供の不登校は親にとって非常に大きなストレスとなることがあります。

そのような厳しい状況下では、親自身が悲壮感や無力感に陥り、心身ともに疲弊してしまうこともあります。

以下に、親が大変な時に相談すべき点を示します。

- カウンセラーや心理専門家に相談することで、自身の感情やストレスを解放し、適切なアドバイスを受けることができます。

- 支援団体や専門機関に連絡し、子供の不登校に関する情報やサポートを受けることができます。

- 同じ悩みを持つ他の親たちとの交流やグループ活動に参加することで、支え合いや情報共有を図ることができます。

親が一人で悩みを抱えるのではなく、外部の専門家やサポート体制を利用することで、子供の不登校への対応がより効果的になります。

親が健康でバランスの取れた状態を保つことは、子供へのサポートにも繋がります。

4-3.子供を信じることが大切

子供の不登校に直面した親は、子供を信じることが非常に重要です。

以下にその理由と具体的なアプローチを示します。

・子供を信じることの重要性

- 子供は自分自身の気持ちや状況を最も良く知っています。彼らの感情や不安を真剣に受け止め、尊重することが必要です。

- 子供に対する信頼とサポートは、彼らが自信を持ち、困難に立ち向かう力を養うのに役立ちます。

- 子供が親の信頼を感じると、問題解決や学校への復帰への意欲が高まることがあります。

・アプローチ方法

- 子供と対話し、彼らの気持ちや考えを聞いて理解しましょう。感情的な反応や非難は避け、共感し支える姿勢を示します。

- 子供が自分自身を表現できるような環境を提供しましょう。絵や文章を通じて感情や思いを表現する場を作ることが有効です。

- 子供の興味や才能に焦点を当て、ポジティブな経験や成功体験を提供しましょう。自尊心の向上と自己肯定感の構築につながります。

子供を信じることは、彼らの成長と問題解決への道を拓く重要なステップです。

親は子供の味方であり、信頼関係を築きながら共に歩んでいくことが必要です。

不登校は親のせいなのかについてのまとめ

- 子供が不登校になる原因は親だけに帰せられるものではありません。様々な要因が関与しています。

- 親の過干渉やルールの過剰な課せ、愛情の不足などは子供の不登校に影響を与える可能性があります。

- 一方で、子供の不登校には親以外の要因も関与しています。学校の先生や友達との関係、子供自身の過度の努力などが原因となることもあります。

- 親は子供の不登校に対して注意点を持つべきです。自己責任や責めることよりも、親自身のストレスや不安も子供に影響を与えることを理解しましょう。

- 大変な時にはカウンセラーや支援団体に相談し、適切なサポートを受けることが重要です。

- 子供を信じることは大切であり、彼らの感情や思いを受け止める姿勢を持ちましょう。

子供との対話や彼らの興味や才能に注目することが有効です。

親は子供の不登校に対して理解とサポートを提供することで、問題解決と子供の成長を促進することができます。

子供を信じ、適切な支援を行うことが大切です。