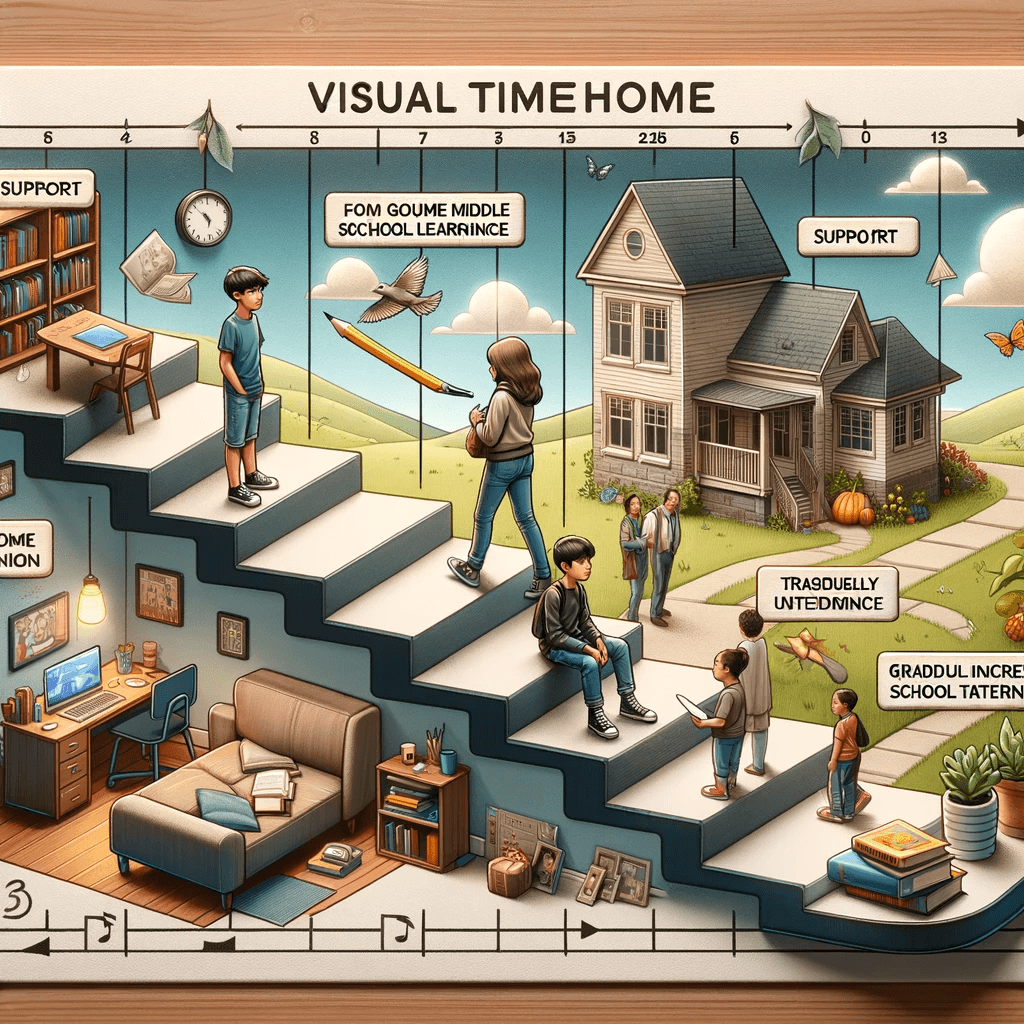

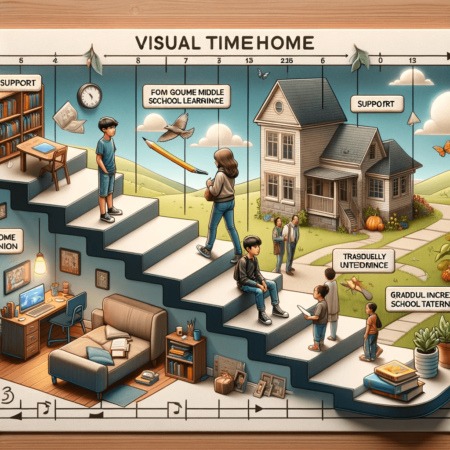

この記事では、不登校に対する段階的アプローチについて詳しく解説します。

不登校に陥った子どもが、徐々に登校に向かって進んでいくプロセスについて紹介します。

このアプローチは、一気に登校することに抵抗がある子どもでも、徐々に学校に慣れていけるため効果的です。

1.不登校の4つの段階的アプローチ

不登校は、子どもや保護者にとって大きな悩みの一つですが、その対処方法には段階的アプローチがあります。

以下の不登校の4つの段階的アプローチについてそれぞれ解説します。

- 混乱期

- 安定期

- 転換期

- 回復期

1-1.段階的アプローチ1:混乱期

混乱期は、子供が学校への登校を拒み、不登校に移行する時期です。

この期間は2~3ヵ月程度で、子供は何らかの要因によって急に学校に足が向かなくなる場合があります。

この時期の特徴的な行動としては、自室に引きこもったり、昼夜関係なくゲームやインターネットなどに没頭したりすることが挙げられます。

これらの行動は、自分と他の子供を比較し、罪悪感から逃れるためのものであることが多く、表面的には怠惰に見えるかもしれません。

親が不適切な対応をすると、不登校が長引く可能性があります。

混乱期は子供と親の双方がパニックに陥っており、親は子供をきつく叱責したり、過度なプレッシャーをかけたりすることがあります。

しかし、その言葉に追い詰められた子供は、親に対して暴力を振るったり、無理難題を突き付けたりすることがあります。

親は冷静になり、子供の気持ちに寄り添い、話し合いをすることが大切です。

1-2.段階的アプローチ2:安定期

安定期は、子供の不安や抵抗が落ち着き、家庭内の雰囲気が安定する時期です。

この段階では、子供は部屋に閉じこもりがちで外出に強い不安を抱くことがあります。

親は子供のペースに合わせて見守り、無理な外出の声掛けは控えるべきです。

安定期から次のステップに進むには時間がかかるため、焦らずに子供と向き合いましょう。

親は子供が持つポジティブな要素に注目し、支援することが大切です。

安定期は、子供にとっての大きな前進となりますが、焦らずにゆっくりと進むことが必要です。

1-3.段階的アプローチ3:転換期

転換期は子供が不登校から脱出するための重要なステージで、子供たちは外出や学校に行きたいという欲求を持ち始めます。

親とのコミュニケーションも変化し、子供たちは親からの意見やメッセージを受け取れるようになります。

この時期に親は子供たちの話に耳を傾け、共感する姿勢を持つことが大切です。

同時に、親からの意見も伝えてみることで、子供たちが自分自身の考えを形成する手助けをすることができます。

また、転換期に入ると子供たちの行動力が増し、自分自身を肯定する言葉が出始めます。

学習を始めたり、友達と遊んだり、好きな教科の学習に取り組んだりすることで、ポジティブな変化が見られます。

勉強や学校に興味を持つようになり、徐々に登校する子供たちもいます。

親は子供たちとの丁寧なコミュニケーションを心がけ、スムーズに次のステップへ移行するように支援することが大切です。

1-4.段階的アプローチ4:回復期

回復期は、不登校から回復するためのステップの一つであり、子供たちは具体的な目標や夢を持ち、自分で行動を起こすようになります。

親は、子供たちの自立を促し、彼らの意見や行動を尊重することが大切です。

子供たちは、買い物や散歩、勉強に取り組むなど前向きな行動を起こすようになります。

この時期には、自分の考えを表明できるようになり、学校復帰や社会参加など、自分自身が興味を持つことに向けて行動することができるようになります。

子供たちは、新しい場所に出かけたり、誰かと話したりすることに対しての恐怖心がなくなってくるため、学校や社会に囚われず、興味の湧くものにチャレンジすることができます。

ただし、頑張りすぎて息切れしてしまわないように気を付ける必要があります。

2.不登校の子供の段階を見極めるコツを紹介

不登校の子供の段階を見極めることは、早期の対応につながり、子供の回復につながる重要な要素です。

この章では、子供がどの段階にいるのかを見極めるためのコツを紹介します。

不登校の子供たちは、様々な思いや感情を抱えているため、それぞれの子供に合わせたアプローチが必要です。

2-1.子供の言動や行動をよく見る

不登校の子供の段階を見極めるためには、子供の言動や行動を注意深く観察することが重要です。

子供がどの段階にいるかを正確に把握することで、適切なサポートを提供することができます。

まず、子供がどのような言動をしているかを注意深く観察しましょう。

例えば、学校に行きたくないと言ったり、友達と遊ぶことができなくなったと言ったりする場合は、子供が混乱期の可能性があります。

また、子供の行動も注目しましょう。

例えば、学校に行く前に吐いてしまったり、学校に行くと泣いてしまったりする場合は、混乱期にいる可能性があります。

一方、学校に行く前に吐かなくなったり、友達と遊ぶことができるようになったりする場合は、混乱期または回復期に近づいている可能性があります。

子供の言動や行動をよく観察し、どの段階にいるのかを正確に把握しましょう。

その上で、子供が必要とするサポートを提供してあげることが大切です。

2-2.必ずしも分かりやすい特徴が出るとは限らない

不登校の子供の段階を見極めることは、早期対応につながる重要なポイントです。

しかし、必ずしも分かりやすい特徴が出るとは限りません。

例えば、引っ込み思案で人と接することが苦手な場合でも、自分の世界観を持ち、内に秘めた感情や思考を持っていることがあります。

そのため、子供の内面に着目することも重要です。

また、子供が悩みを抱えている場合には、言葉で表現できないことがあります。

その場合には、体の反応に注目することも有効です。

例えば、食欲不振や頭痛、睡眠障害などが現れることがあります。

最も重要なのは、子供が本当に必要としていることを理解し、親や教師が過度な期待やプレッシャーをかけることがないようにすることです。

子供のペースを尊重し、不登校から回復するための適切な支援を提供することが大切です。

不登校の段階的アプローチについてのまとめ

このページでは、不登校の段階的アプローチについて詳しく解説してきました。

まとめると以下のようなポイントが挙げられます。

- 子供の言動や行動をよく観察することが重要である。

- 必ずしも分かりやすい特徴が出るとは限らないため、サインを見逃さないよう注意する必要がある。

- 不登校の段階的アプローチには、原因の探求、状況の改善、社会復帰の支援の3つのステップがある。

- 不登校に陥ってしまった子供には、家族のサポートや学校の支援が必要である。

以上が、不登校の段階的アプローチについての重要なポイントとなります。

不登校に陥った子供を支援するには、まずはサインを見逃さずに、早期発見・早期対応が重要であることを忘れないようにしましょう。